[기자의 책갈피]

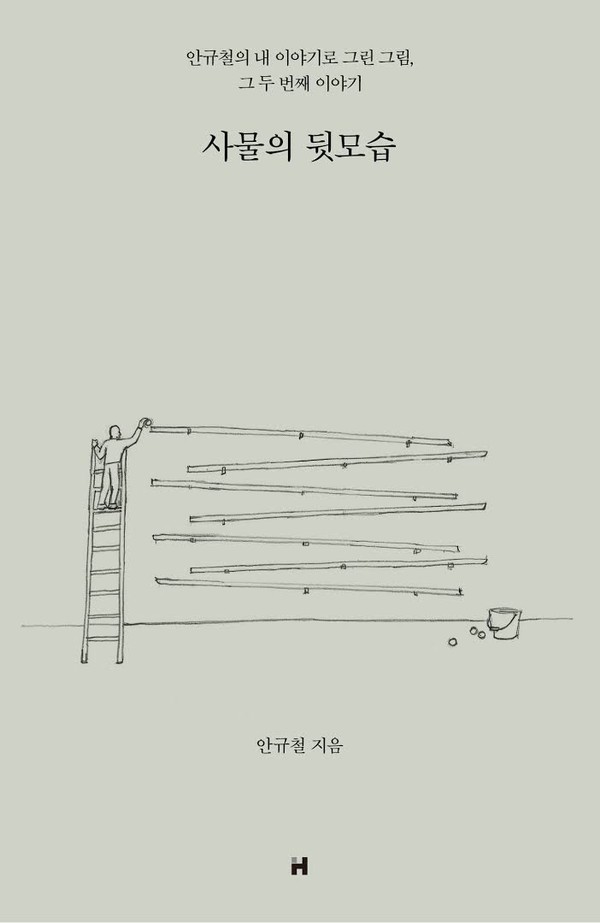

‘물건들이 제자리에 없다… (중략) 나와 함께하는 삶이 마음에 들지 않아서일까, 틈만 나면 다른 자리를 알아보러 다니는지도 모를 일이다’

우릴 스쳐 간 모든 것들의 이야기다. 우리가 즐겨 사용하는 사물에 대한 간단한 산문이 여러 편 엮어있다. 책에선 사물을 인격화하기도 하고 골똘히 그 존재에 대해 고민하기도 한다. 사물의 물리적 쓰임에서 그들의 존재 자체로 시선을 옮겨간다. 그들의 시선으로 우릴 바라보기도 하고, 우리의 관념을 그들에게 대입하기도 한다. 시선을 새로 두고 생각하며 무언가의 이면을 들여다본다는 것. 세상에 정해진 건 아무것도 없다며 호젓한 위로를 전해 받는다.

전수진 기자

smpjsj104@sm.ac.kr